この記事ではBOOTHにて頒布中の、京都丹後鉄道KTR700、800形の製作過程をご紹介します。

KTR700、800形は、京都丹後鉄道の前身の北近畿タンゴ鉄道が1989年に導入したローカル輸送用気動車です。KTRとは「北近畿タンゴ鉄道」の頭文字からつけられました。

トイレ有りのKTR700形は9両在籍、トイレ無しのKTR800形は3両在籍しています。

2015年に上下分離方式による事業体制へ移行し、京都丹後鉄道が運行事業を引き継ぎました。同車両は2025年3月現在も全車ローカル輸送の主力として活躍しています。

登場時は鮮やかなブルー(タンゴブルー)に赤(鳶赤)と緑(千歳緑)の帯塗装で活躍しました。

その後、様々なラッピングを施したり、丹後くろまつ号など内装も含めた改造もされています。

その中で原色を意識したリニューアル車も登場し、かつてのタンゴブルーを彷彿とさせるカラーリングで活躍する車両もありました。

原色の実車写真です。

リニューアル車の実車写真です。

当キットでは上記原色車、リニューアル車を再現できるデカールが付属しています。

原色完成状態です。

リニューアル車完成状態です。

それぞれ若干の色の違い、側面帯の長さ、冷房装置更新の為の屋根上機器の違いなどあります。

商品にはどちらでも製作できるパーツが付属しています。

※記事では編集の都合上、制作中の原色、リニューアル車写真が混在しています。作り分けを間違えないようにしてください。

・家庭用3Dプリンター製で製造しています。以下の内容をよくご理解の上、製作して下さい。

・レジンは油性レジン(アルコール洗浄)を使用しています。

・各パーツにはサポート材が付いています。ニッパー等で切り取ってください。

・レジン製品の材質はプラモデル等のABS樹脂とは違い、硬く割れやすい性質を持ちます。力を加えたりすると破損する可能性がありますので、サポート材の除去などは丁寧に行ってください。

・レジンキットは通常のプラモデル用接着剤(スチロール樹脂用)は使用できません。接着には瞬間接着剤、ゴム系接着剤をご使用ください。

・3Dプリンターの特性上、積層痕、接合面の隙間、多少の歪みや造形の乱れがあります。積層痕が気になる場合はサーフェーサー、ペーパーで整えてください。歪みはドライヤーで温めると柔らかくなりますので形を整えてください。あまりにひどい歪みは対応しますのでご連絡下さい。パーツがはまりにくい場合はヤスリで若干穴を広げてください。

・ペーパー掛け後など水洗いする場合は短時間で行い、速やかに乾燥させてください。長時間水につけると変形する場合があります。

・塗装前には剥がれを防止するため、プライマーやサーフェイサーなどで下地処理を行ってください。

・デカールは家庭用プリンターで印刷しています。表面をこすると剥がれてしまうので取扱いにはご注意ください。

※当記事のキットは試作品のものです。頒布品はサポート形状等若干の形状の違いがある場合があります。

〇内容物の確認

商品パーツ一式です。

サポート材土台に番号の刻印がありますので、以下のパーツがそろっているか確認してください。

①車体(700形のみ付属)

②車体(800形のみ付属)

③スカート1E△

④スカート2E

⑤クーラーユニット大

⑥クーラーユニット小

⑦床下機器

⑧ヘッドライトケース

⑨上部前灯プリズム

⑩下部前灯プリズム

⑪尾灯プリズム

⑫ベンチレーター

⑬サイドミラー(同ランナーに左右2種あり)

⑭信号炎管

⑮ライトベースユニット

⑯ブレーキ管

⑰元ダメ管1E△

⑱元ダメ管2E

⑲ジャンパー栓

⑳アンテナ1E△(⑳と㉑は同一ランナー)

㉑アンテナ2E

㉒台車1E△

㉓台車2E

㉔クーラーダクト長

㉕クーラーダクト短

㉖旧クーラーユニット

㉗動力加工治具

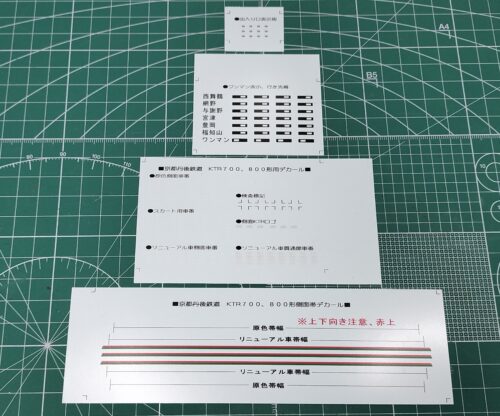

デカール4種

・ワンマン出入口標

・ワンマン表示、行き先幕

・車番、検査標記、KTRロゴ

・側面帯

※デカールには印刷のカスレを考慮して多めに印刷してあります。各マークの周囲は切り抜いてありませんので、カッターナイフでデカールの周囲を切り取って水に浸けてください。

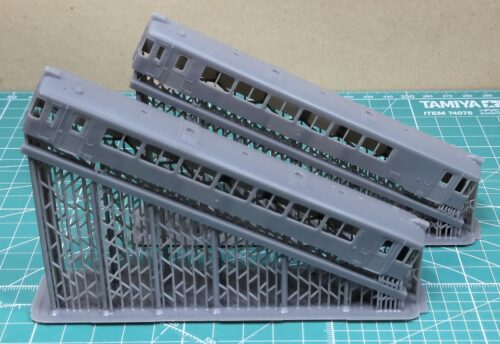

奥が①KTR700形の車体、手前が②KTR800形の車体です。

トイレの部分の窓の有無の違いがあります。

〇別途購入パーツ

・動力ユニット TOMIX キハ40-2000(9472)、又はキハ40-500(9470)その他同等品

・ガラスパーツ用塩ビシート、又はキャブロイド

・任意で用意するもの ワイパー(各社)、室内灯ユニット(TOMIX 0733)

・各種塗料

〇取り付け方向について

組立前に車体パーツ等の取り付け方向について説明しておきます。

1エンド側(西舞鶴方)と2エンド側(豊岡方)の区別ですが、各パーツの刻印にある矢印が1エンド側を示しています。各パーツを取り付ける際はこの△マークの向きをそろえてください。

車体内側の1E方向を示す矢印。

床下機器の1E方向を示す矢印。

△マークのあるパーツは1E側に取り付けます。

※当方頒布中のMF100,200型の矢印は2Eを示していたので間違いのないようにして下さい。

また、後に出てきます「給水口」とは冷却水を入れる蓋のある側を言います。窓ガラスの切断サイズの記事などで間違えないようにしてください。

〇サポート材の切り離し

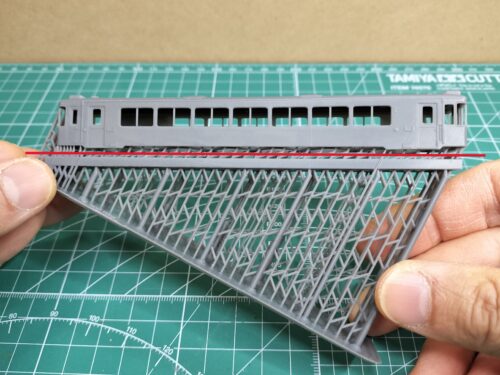

車体側面下の赤線部分のサポート材をカットします。

前面のサポートは少し引っ張れば取り外せます。

ニッパーで一本づつ切り離します。

超音波カッターがあれば簡単です。

車体を少し傾けると前面も外れます。

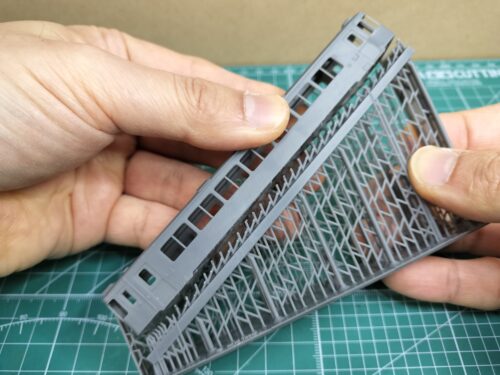

車体内側のサポート材の残りをカッターで取り除きます。

この時、格子状の補強材は取らないでください。加工中に指で押さえてしまい、車体がゆがむのを防ぎますので、車体の塗装が終わるまで付けたままをお勧めします。

サポート材が取れました。

〇車体内側の2次硬化

3Dプリンターのレジンは紫外線にて硬化しています。

しかし、サポート材の付いた状態では車体内側に十分な紫外線が照射されていませんので、直射日光又は市販のUVライトで5分程度照射させます。

直射日光に当てているところ。

UVライトはなるべくまんべんなく照射します。

次の塗装工程に入る前に前面下部のサポートによる凹凸を1500番程度のヤスリでならしておきます。特に下向きになっていた前面は造形の乱れが出やすいので、丁寧に平らにしておきます。

終わりましたら、削りカスなどを掃除機とブラシで取り除きます。

〇遮光ブラック&サーフェイサー塗装

設計上、車体厚が薄くなってますので、室内灯など光漏れのないように遮光ブラックを塗っておきます。モデルカステンの遮光ブラックPRO C-23を使用しましたが、なければMrカラーの艶消しブラックでも大丈夫です。

適度に薄めてエアブラシで内側に塗ります。補強材の内側に塗料が回り込みにくいので、角度を変えながら全体に塗ります。

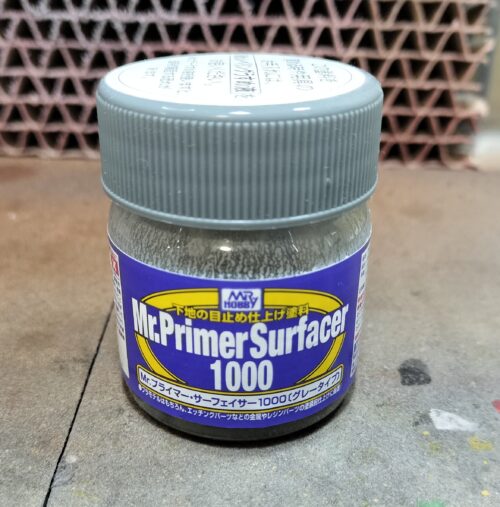

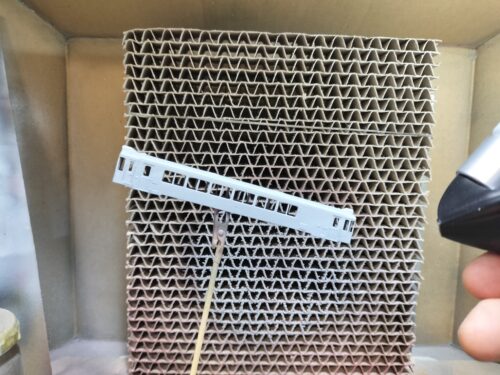

次にサーフェイサーで積層痕や小傷などを消していきます。私はいつも写真のMrプライマーサーフェイサーを使用しています。

全体にまんべんなく、極端に厚塗りにならないように注意します。

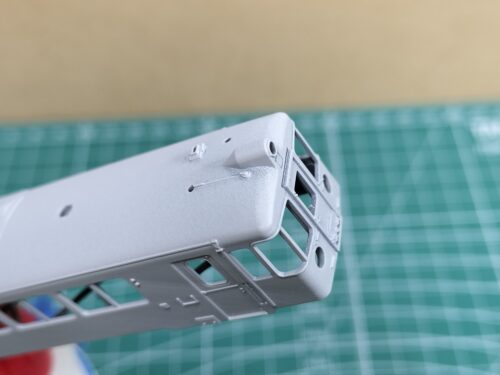

サーフェイサーを塗ったところ。

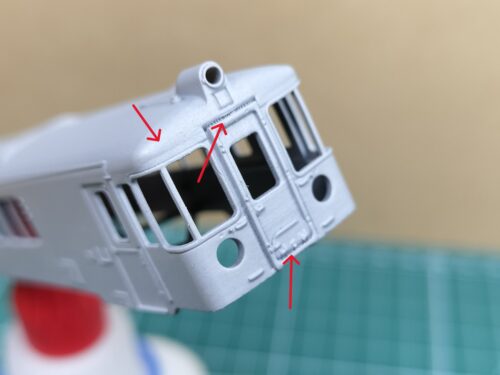

サーフェイサーを塗ると積層痕や傷などよく見えるようになるので修正箇所が分かりやすくなります。

特にサポート材が付いていた時に、下を向いていた前面は造形がだるくなりやすいのでここも修正していきます。

〇積層痕、小傷の修正

車体には3Dプリンター特有の積層痕やスジが入っています。これらをなるべく平滑にする作業です。

800番、1000番の神ヤス、割りばしの先端に紙やすりを両面テープで取り付けた道具などを使います。

だるくなったモールドの隙間を、ニードルなどで掘りなおしています。

モールドの少ない部分は水をつけた神ヤスで平滑にしていきます。側面のモールドを削らないよう注意します。

モールドの多い部分は細く切った紙やすりで少しづつヤスっていきます。

水をつけてヤスってますが、レジンは長時間水を付けない方が良いので、こまめにキムワイプなどで拭きとりながら進めます。

全体を磨き終わったら流水をかけながら歯ブラシ等で粉を落とします。

キムワイプなどで大まかに水分をふき取ったら、ドライヤーで乾かします。近づけすぎて変形させないよう注意します。

磨き終わりました。

再度サーフェイサーを吹きました。目立つ傷等あればサイドヤスリ掛け、サーフェイサー塗装を繰り返します。

問題なければ塗装工程に入ります。