続きです。

〇ライトユニット取り付け

ここではライトユニット(各プリズム)を車体に取り付けます。一部に接着剤(セメダインハイグレード模型用)を使用しています。糸引きが気にならなければ一般的なゴム系接着剤でも使用できます。

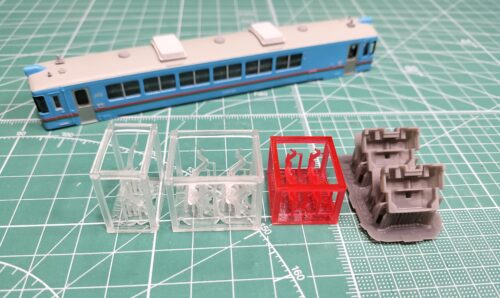

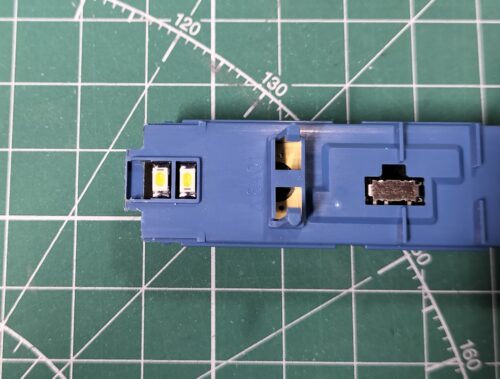

ライトユニットの取り付けです。左から⑨上部前灯プリズム、⑩下部前灯プリズム、⑪尾灯プリズム、⑮ライトベースユニットです。

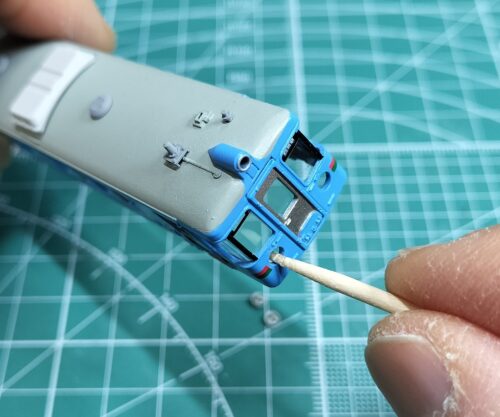

プリズムを取る付ける前に、ヘッドライトケースを取り付けます。あらかじめシルバーで塗装しておきます。

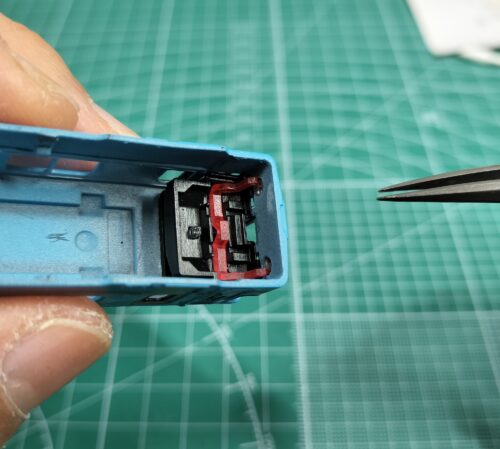

ライト取り付け穴の周囲に軽く接着剤を塗ります。

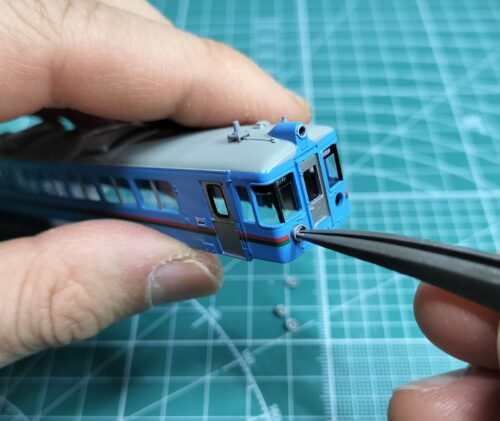

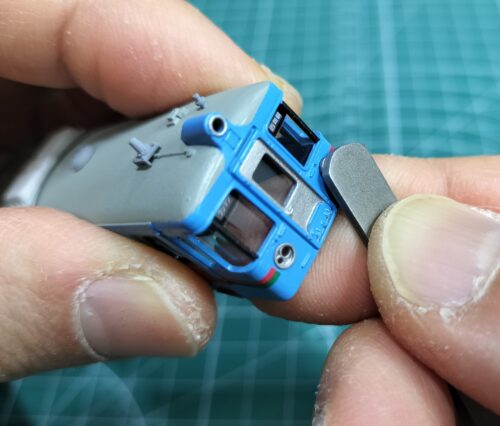

ピンセットでつまみながら押し込んでいきます。

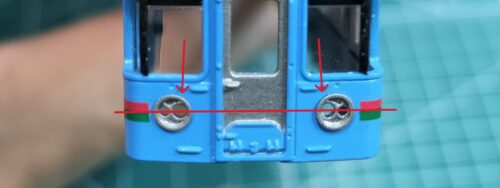

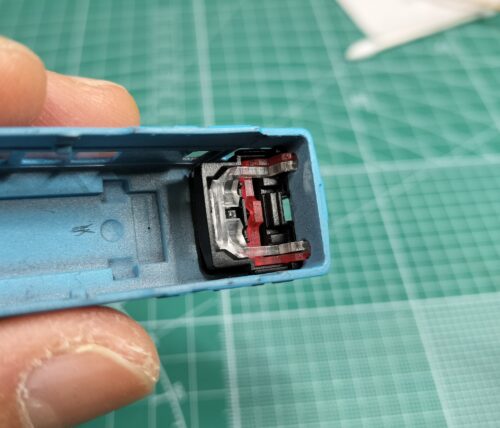

【ここで注意!左右を間違えない!】

前照灯用の大きな穴が内側になるようにしてください。

また、4つの穴が完全に水平になるようにしてください。

入りにくい時はピンセットの柄の平たい部分などで押し込みます。ピンセットの先端で挟んだまま押し込むと変形の恐れがあります。

反対側も取り付けて完了です。

次にライトベースユニットの塗装をします。運転席窓からよく見えるので目立たぬよう&光漏れ対策の為に遮光ブラックで塗っておきます。全面に塗る必要があるのでサポート材から外して塗装してください。サポート材からはむしり取るようにすれば外れます。

塗装ができました。

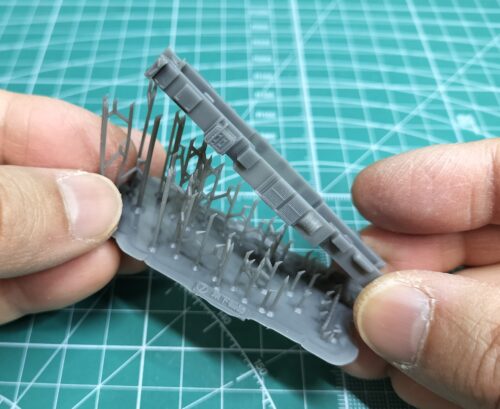

各プリズムもサポート材から切り離します。これらは折れやすいので、むしり取らずにニッパーでサポート材を丁寧に除去します。

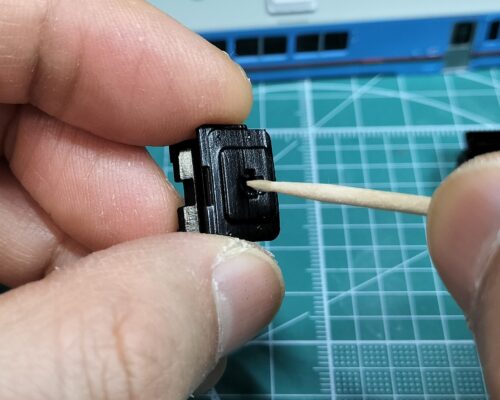

上部前灯プリズムを取り付けます。接着剤を中央のくぼみに少量塗ります。

図のようにプリズムの向きに注意して差し込みます。

上部前灯の取り付けができました。

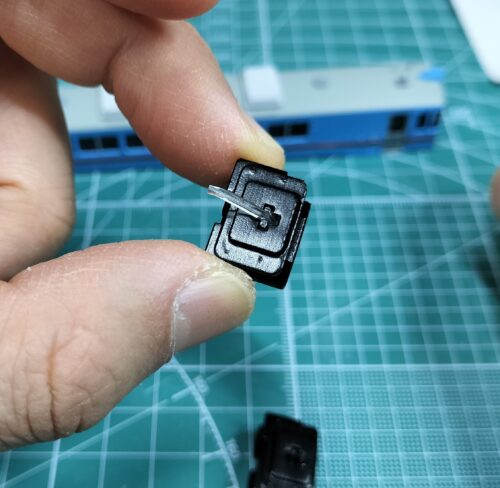

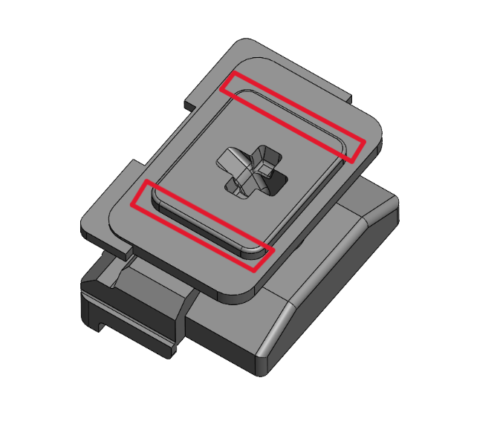

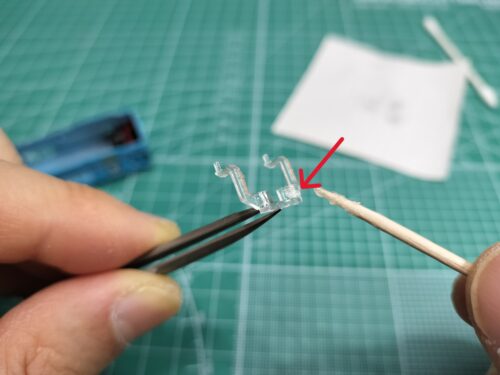

車体からの脱落を防ぐ為、取り付ける前に赤枠の部分に接着剤を塗ります。

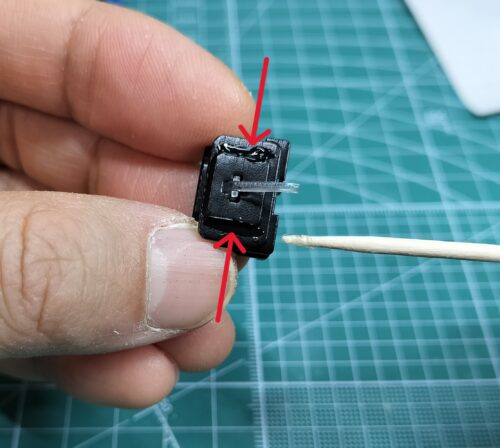

矢印の部分に接着剤を塗りました。メンテナンス性を考えていつでも外せるようゴム系接着剤を使用してください。

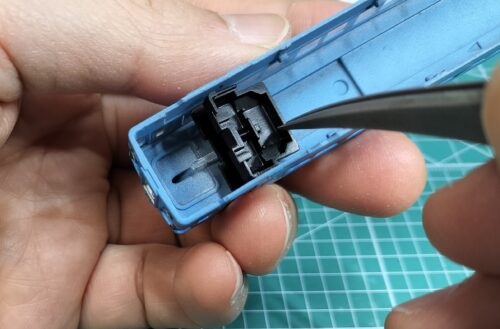

車体天井の穴にプリズムを差し込みます。

次に尾灯プリズムを取り付けます。先端のレンズ部分を先に差し込んでユニットにはめますが、取り付けしにくい場合は、ライトベースユニットを少し浮かせて後ろにずらすと入りやすくなります。

※そのまま取り付けると前照灯と尾灯の明かりが相互に漏れる場合がありますので、気になる場合は後述するアルミホイルによる光漏れ対策を行ってから取り付けてください。

下部前灯プリズムもレンズ部分から先に差し込んでからライトベースユニットに納めます。

もし、車体からすぐに脱落する場合はライトベースユニットと接する部分に少量の接着剤を塗っておきましょう。

レンズのでっぱり方が自然になっていればOKです。飛び出ている場合はプリズムの位置を微調整します。

反対側も取り付けて完成です。

【光漏れ対策】(任意加工)

完成後に尾灯を点灯させた際に、構造上若干前照灯へ光漏れが出る場合があります。

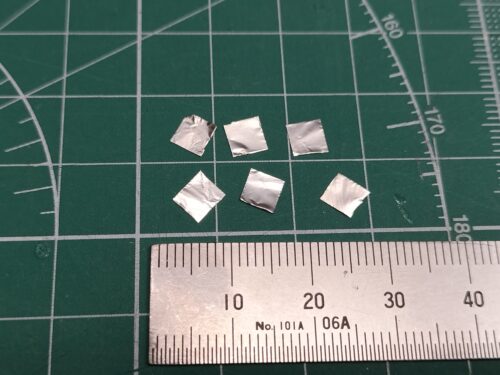

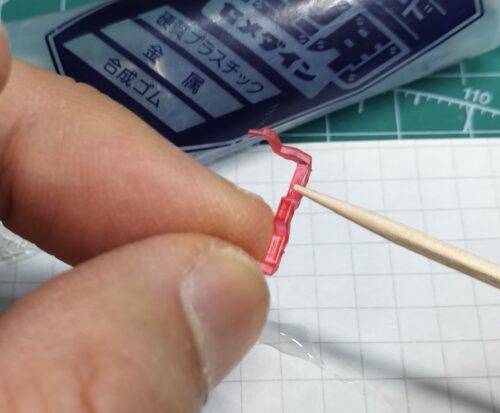

気になる場合は、アルミホイルを巻き付けて尾灯プリズムと前照灯プリズムの隣り合う部分を遮光します。アルミホイルを取り付けやすいように5mm角ほどにカットしたものを複数用意します。

尾灯プリズムにアルミホイルを巻き付けていきます。ゴム系接着剤を貼り付ける面に塗ります。

少しづつ巻き付けていきます。中央の部分はLEDと接する部分なので貼らないようにします。

概ね全体を貼り終えました。

ライトベースユニットに取り付けます。

光漏れを軽減することができました。

〇動力ユニット加工

動力ユニットにはTOMIX キハ40-2000(9472)、又はキハ40-500(9470)を使用します。

今回は品番9470のキハ40-500を使用します。

車体、スカート、床下機器は使用しませんので外します。

動力ユニット、台車、TNカプラーをそれぞれ分解します。

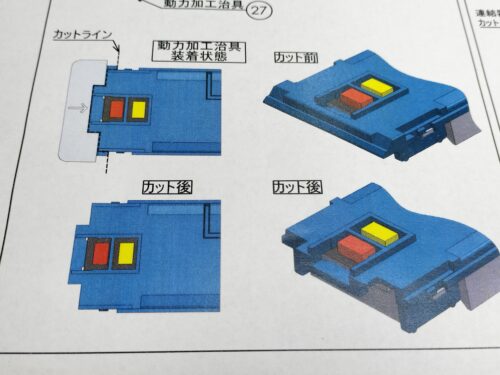

まず、付属の加工図のように動力ユニットの先端をカットしていきます。

カットラインを簡単にけがけるように付属の治具を使います。

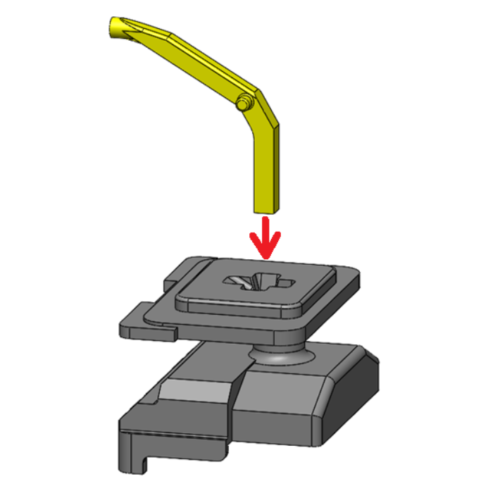

矢印のある側を上にして先端に差し込みます。

シャーペンで治具のフチをなぞってけがきます。

カットラインが引けました。

ニッパー等で大まかにカットします。切りすぎには注意してください。

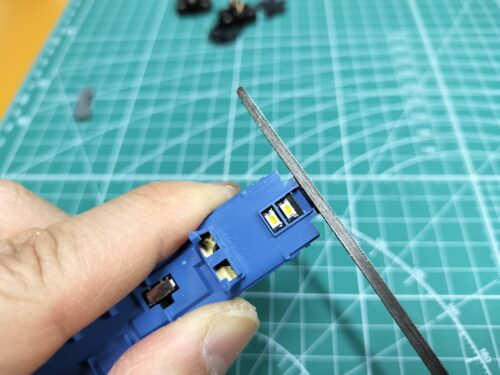

ヤスリできれいに整えていきます。カッターでバリなども取り除きましょう。

こんな感じで加工できました。

反対側も同様に加工します。

座席やトイレのモールドはキハ40とKTR700、800形では違っています。ここでは種車をそのまま使用しています。車内のモールドは各自で加工をして下さい。

次に台車の側面を交換してKTR700、800形のFU38D、FU38Tを再現します。既製品の台車を分解するため、やや難易度が高いです。

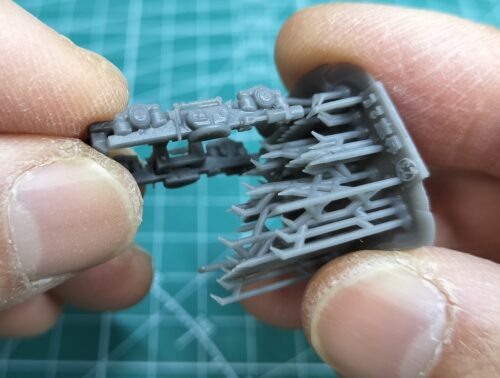

台車を塗装します。むしり取るようにサポート材から切り離します。

細かなサポート材の残りや突起はニッパーやカッターできれいにしておきます。

台車を黒で塗っておきます。今回は検査を終えたばかりのころを再現しようと思いますのでMrカラー2ブラックにMrカラー30フラットベースを10%ほど混ぜて半艶にしたものを塗りました。このあたりはお好みで変更してください。

塗装ができました。

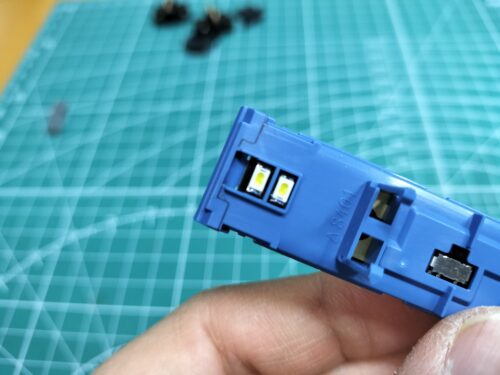

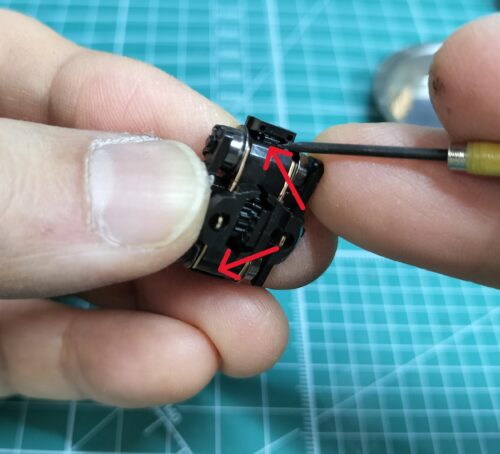

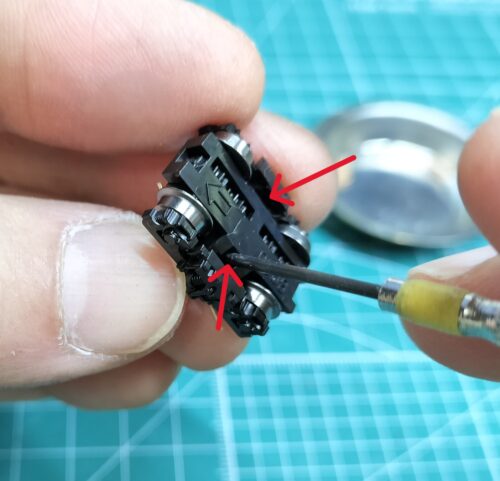

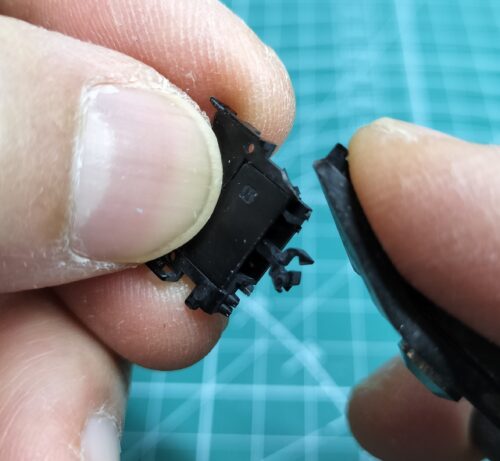

台車を分解します。上部集電スプリングを外します。

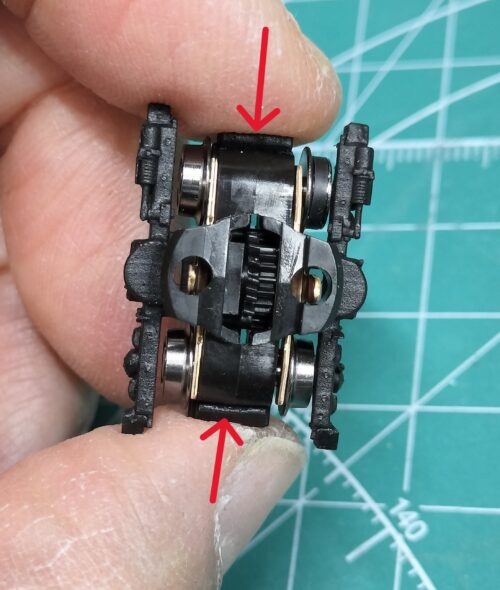

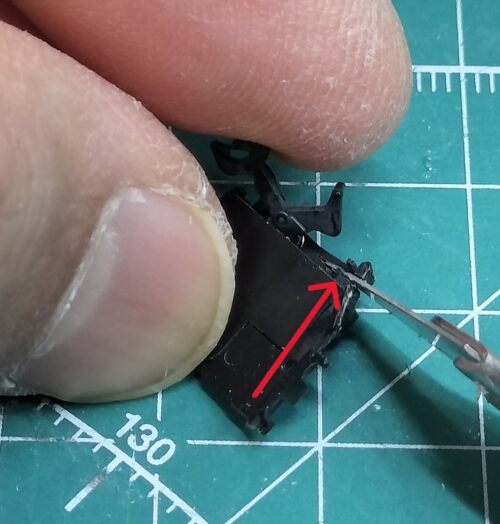

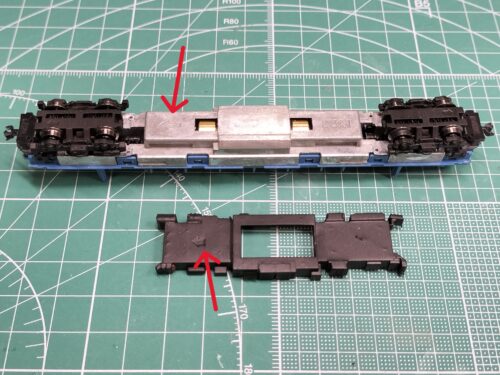

精密ドライバーなどで矢印の爪2つを外しておきます。

次に底面の矢印の爪を外します。

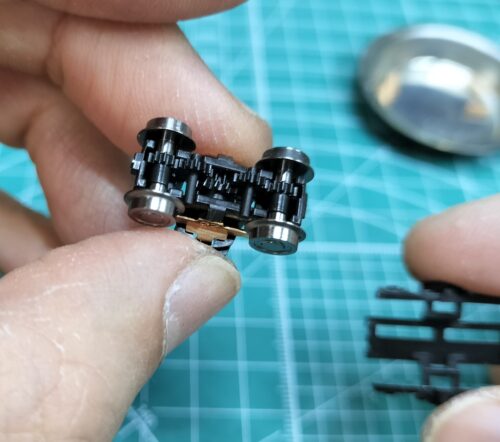

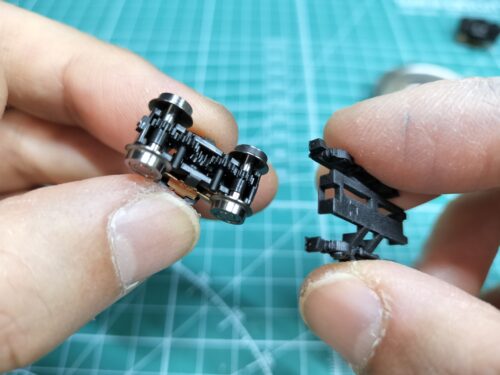

枠が外れました。この時にギアのパーツや車輪、集電板をくれぐれもなくさないように注意しましょう。

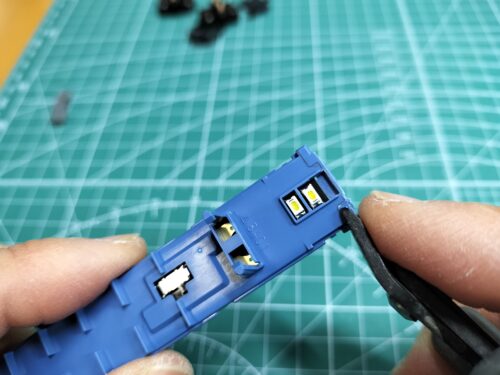

塗装した台車枠をはめていきます。

ギアとギア穴の位置が合うように注意してはめ込みます。

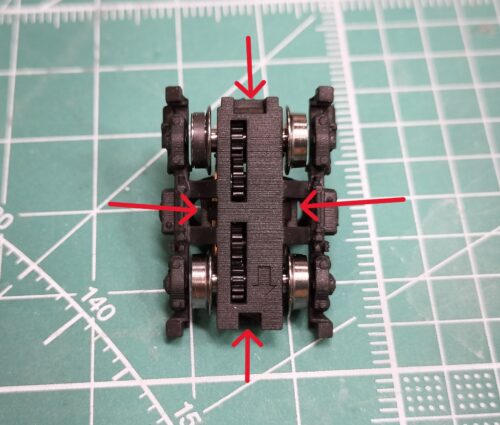

4つの矢印の爪がきちんとはまっているかよく確認してください。

矢印の部分の爪は部品の材質上、パチンとはまりにくいので指で押さえてしっかりはめておきます。

両台車とも交換できました。上部の集電バネを戻しておきましょう。以上で台車の加工は終わりです。

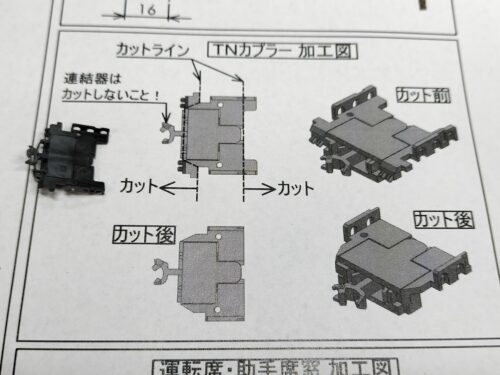

次にTNカプラーを加工します。付属の加工図を参考にします。ここも難易度が高いので慎重に進めてください。

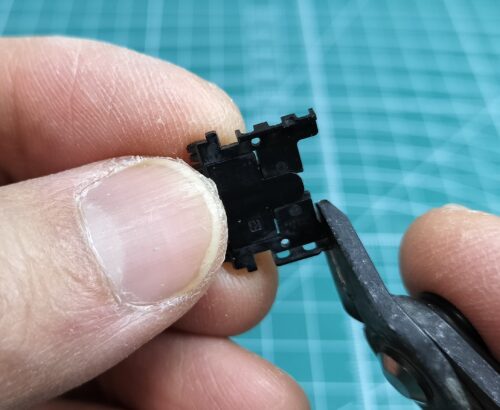

まず、車体内側向きの両端のでっぱりをカットします。

空気管の表現も不要ですので切り取ります。

ジャンパー栓受けのモールドごと、角を切り落とします。

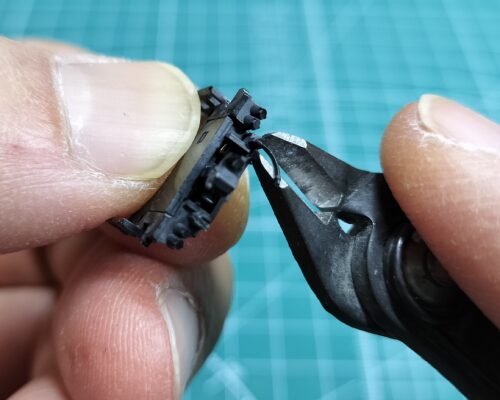

次に胴受けの部分をカットします。見にくいですが、TNカプラーの可動用ガイドがあるのでここは残して先端をカットします。カット幅はおよそ0.5mmほどになります。この時にカプラの首を振ってカプラー自体を切らないよう注意してください。

反対側からもカットして除去完了です。カプラーの首振りに支障がないか確認しておきます。

動力ユニットに取り付けてみます。この突起1つで固定することになります。

もし、きちんとはまらない場合はカッターでもう少しカットしていきます。

しっかり取り付け穴にはまりました。

両端とも加工します。

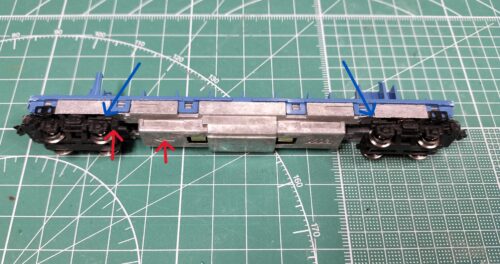

台車を取り付けて首振りに支障がないか確認します。取り付け位置や向きに注意してください。

砂箱のある台車を動力ユニットの矢印の方に取り付けます。(赤矢印)

それぞれの台車の向きは、ブレーキシリンダーのモールドのある側を内側にしてください。(青矢印)

台車の首を振ってTNカプラーと接触しないか確認します。

次に床下機器を取り付けます。サポート材から外します。取りにくいサポート材もあるのでニッパー等で切り離します。

今回は台車と同じく半つやブラックで塗装しました。

アクセントとして、消火器のモールドに赤を入れておきました。

取り付け向きに注意してください。動力ユニットの矢印と床下機器の矢印を合わせて取り付けます。

台車の首を振って床下機器と接触しないか確認しておきましょ。

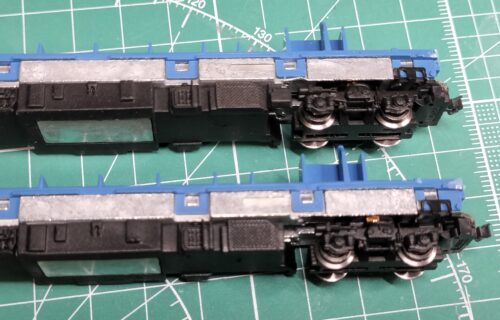

〇KTR800形の追加加工

KTR800形にはトイレがないのでトイレタンクのモールドが不要になります。

この部分がトイレタンクです。

ニッパーで切り離してください。

トイレタンクの除去ができました。

後はKTR700の記事と同様に組み立てていきます。

このようにわずかですが、違いが再現できました。上が700形、下が800形です。